感动瞬间 | 汶川地震十周年 那段救死扶伤的过往仍清晰如昨

作者: 宣传统战部 阅读次数: 11120 发布时间: 2018-05-18

浙江医院院办、宣传中心吴玲珑:今年是汶川地震十周年祭。回忆那一段救死扶伤的过往,当年参与其中的浙江医院的医生、护士依然清晰如昨。睡马路、冲危房,碰到余震也不慌……的确,那样特别的一段救护经历,谁能轻易忘掉呢?

#第一现场#

仿佛黑暗的世界忽然照进一束强光!2008年5月12日,四川汶川发生里氏8.0级特大地震,大地崩裂,高楼倒塌、灾民恸哭……面对灾区人民的无助,全国上下紧急总动员,各地医护人员也紧急行动起来,火速赶赴第一线救治伤员。这其中,浙江医院医生、护士的身影也曾活跃而且异常鲜活。

今年是汶川地震十周年祭。回忆那一段救死扶伤的过往,当年参与其中的浙江医院的医生、护士依然清晰如昨。睡马路、冲危房,碰到余震也不慌……的确,那样特别的一段救护经历,谁能轻易忘掉呢?

睡马路、冲危房

碰到余震也不慌了

十年前那个下午,陈进(现为干部保健科科长、全科医学科主任)像往常一样在浙江医院ICU的病房里忙碌。忽然电视里毫无预警地出现了汶川地震惨烈的画面。第二天夜里,陈进接到奔赴汶川一线的通知,“没有一丝犹豫”,说起当年参与救灾的初始,陈进眼睛里有光。5月14日,包括陈进在内的浙江医院两位医生跟随医疗队出发赶赴平武。

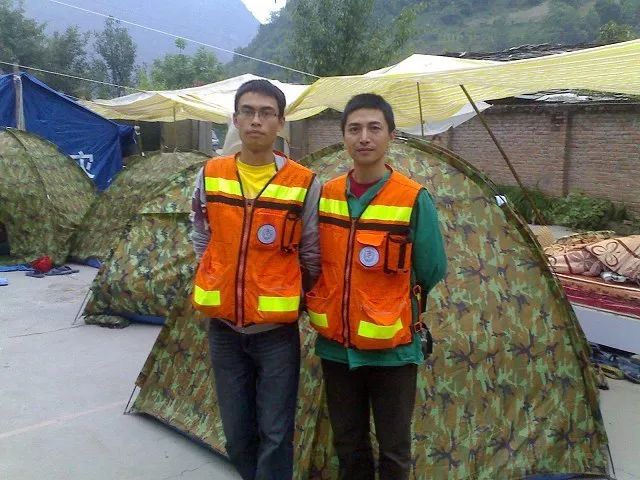

陈进在灾区救治伤员

进入地震灾区的第一晚,陈进睡在江油的马路上。雨衣一铺就是床的位置,陈进他们浑不在意,毕竟尚且安全。要知道,在那样混沌的现场,即使是驻地边上的一幢危楼,为了拿回手术设备,他们也咬牙冲了。

陈进(右)在灾区帐篷前与队友合影

5月20日,浙江医院医生叶金明(现为医院感染管理科科长、普外科副主任)、王廷祥、郑晓铸,护士张燕灵也响应号召往灾区进发,他们的目的地,是青川县的重灾区——关庄镇苏河乡一带。电视里看到满目疮痍的灾区,已经够让人痛心的了,叶金明亲赴当地感触更深。他在自己的日记《地震十五日》里写道:“沿途的民房、公路、山体的景象,一片是狼藉,每个人的心里油然升起一种前所未有的惊骇。越接近北川县城越让人难以面对现实,空气中弥漫着刺鼻的气味,我们只好都戴起了口罩……”

灾区条件一言难尽,但是救治刻不容缓。叶金明5月25日的《地震十五日》里记录下了这样的灾区日常,“全天在救治点工作,一天我们治疗了近300人次。”一天300人次什么概念呢?假设给一个病人5分钟,看完300个病人,需要整整25个小时。由此,可以想见当时灾区医护人员的工作强度。

叶金明在灾区救治伤员

非常情况,对医护人员脑力、体力都是一种巨大的考验。叶金明有一次徒步到农村救治灾民,去的时候走了四个多小时,回来又是四个多小时。张燕灵记得当时灾区没有电,就是天亮干活、天黑休息,“现场也没有自来水,我们就自己勘测水源,给溪水消完毒再喝。”

一切的一切都需要他们克服,但是碰到余震,人的第一反应也还是害怕吧?叶金明的《地震十五日》里却这样写道:“凌晨约3时许,躺在地上的我迷迷糊糊,耳朵里听到了一种从大地深处传来的轰隆声。我知道这次又是一次余震,其他队员也已感觉到又是一次余震,但我们实在太疲劳了,大家相互提醒又是余震可还是继续睡觉。”那几天,他们实在太累了。

2008年,浙江医院领导和赴汶川灾区医疗队合影

第一次穿护士制服坐飞机

第一次在行进中给病人打针

十年过后,陆晓芬(现为监察室副主任)还清晰记得5月25日那个凌晨。当时还是护士的她,看到汶川大地震的新闻,很想去前线,但因为有重保任务,需要坚守岗位。5月25日,在上前夜班的时候,她接到护理部许瑛主任的电话,问:“派你去成都接地震伤员去不去?” “当然去!”陆晓芬加入了浙江医院临时组建的接收护送医疗小组,任务是护送第一批转运伤员来杭救治。后来她在QQ日志中写道:“直到现在还对这次短暂之旅印象深刻,心情澎湃”。

当天凌晨2:00,结束9小时工作的陆晓芬囫囵休息了两个多小时,清晨5:30,浙江医院接收护送医疗小组就已经集结完毕出发。这个团队共6人,由汤益民(现为医务部副主任)、吴金彦两位医生,李君(现为护理部副主任)、陆晓芬、吴燕(现为十病区护士长)、黄小琴(现为七病区护士长)4位护士组成。这次特别的出行,给了陆晓芬他们很多个第一次。

医院医护人员手持康乃馨迎接伤员

地震伤员被转至浙江医院进行治疗

第一次穿护士制服坐飞机。戴上燕尾帽、穿上ICU蓝色短款护士服,李君和陆晓芬都说,这真的是她们唯一一次穿着工作服坐飞机。当天她们从杭州赶到成都机场,脚不沾地又往当地火车站赶,来自汶川地震灾区的伤员从成都各家医院被紧张又有秩序地送到这里安排转运,她们就怕到得比病人晚让病人等,陆晓芬说:“我估计自己在成都脚落地的时间加起来不超过15分钟。”

第一次在行进中给病人打针。从成都到杭州,二十几小时的火车的旅途中,她们对伤病员的护理一刻不敢松懈。陆晓芬从杭州出发前随身带的便签本,后来居然发挥了伤病员临时床头卡的妙用。给伤病员打针这件事,她到现在都印象极深:“刚要进针的时候这火车抖了咋办呢,我也有些担心,还好顺利打进。”

陆晓芬的妈妈,那天第一次在电视新闻中见到的自己的女儿,“这么大的事,你怎么不提前说一声?”无独有偶,吴燕的家人也担心她的安危,毕竟那里余震不断。然而,她们还是义无反顾。

第一次这样补“油水”。对于等待转院的伤病员来说,浙江医院临时组建的接收护送医疗小组是有备而来,从杭州出发,带足了急救物品、药品等等。而因为出发得匆忙,成员们却完全顾不上自己。当天陆晓芬的早饭,是凌晨5点多的几口粽子,午饭却到近下午4点才吃上。火车上一次性杯子有限,拿什么喝水呢?最后大家用已经吃完、但还沾着油水的方便面碗将就着,还互开玩笑:补点油水!

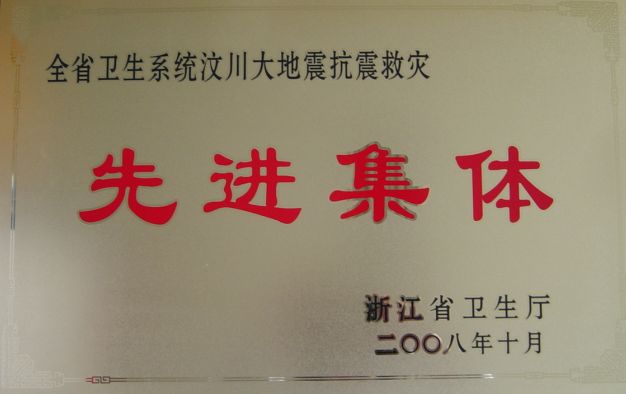

浙江医院被评为全省卫生系统汶川大地震抗震救灾先进集体

黄小琴说,自己一两天的辛苦真的不算什么。她记得有一个从嘉兴到四川打工的伤病员,当时下肢骨折心情沮丧,看到他们,就像看到了亲人,无助感减退了很多,心情好多了。黄小琴看在眼里,也觉得心里暖暖的。

那一年的5月27日,浙江医院第2批接收护送医疗小组又出发了,医生许强宏(现为院办主任)、护士吴燕、戚正丰日夜兼程赶赴绵阳,把又一批地震灾区伤员接到浙江。

5月28日,浙江医院第3批接收护送医疗小组成员再接力,又马不停蹄地赶到成都护送灾区伤员来浙江,他们分别是医生陈辉、顾亮,护士张亦军、陈建华。

那一年,浙江医院的医生、护士不仅深入地震灾区第一线,平安护送地震伤病员,还有近50位汶川地震伤员来到杭州在浙江医院接收治疗并康复出院。

医院设立灾区伤员医疗救治病房

医护人员为伤员折千纸鹤祈福

在浙江治疗的首位汶川地震伤员出院

陈照其是浙江接收的四川地震伤员中第一位出院的,2008年6月4日中午,在浙江医院医护人员的簇拥下,他走出浙江医院的爱心病房,踏上前往嘉兴平湖的返家路。他的主治医生赵正旭(现为骨二科主任)至今记得,陈照其当时心情紧张,突如其来的大地震给他带来的,不仅仅是身体上的伤害,还有心理上的创伤。拨开阴霾始见阳光,经过9天治疗,出院时的陈照其,笑容十分灿烂。

“2.5万元,只是我的一点心意”

汶川地震,造成了重大人员伤亡和财产损失,家园倒塌,学校倒塌,特别是那些失去父母、失去学校的孩子……灾区群众的苦难,深深地牵动着大家的心。

为了帮助地震灾区重建家园,浙江医院员工纷纷捐款捐物,表达爱心。短短半天时间捐款达到17.8万元,当时全院399名党员交纳特殊党费14.35万元,创下医院个人捐款的最高数额。其中,江缨(现为内分泌科副主任)个人捐款2.5万元,要知道,2.5万元对于当时一个普通的工薪阶层来说,几乎是半年的工资。江缨说:“我也是一个孩子的母亲,看到灾难让一个个无忧无虑的孩子瞬间失去了父母,失去了上学机会的孩子,我的心真的很痛,真想为他们做点什么,当我知道2.5万元就可以搭建一间抗震希望教室,所以我就用工资卡把钱划到了浙江省青少年发展基金会,这只是我的一点点心意。”

一笔笔捐款汇成了一间间“抗震希望教室”,使我们的孩子又重新回到了教室,使他们的未来又充满了希望。也正是这一点一点的心意,一点一点的爱心,汇聚成一条爱的长河。

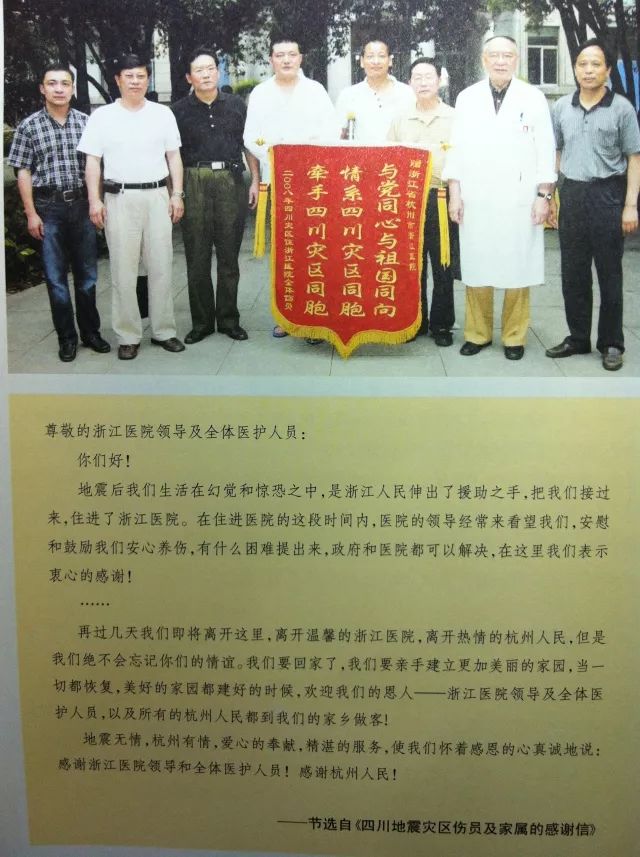

四川地震灾区伤员及家属为浙江医院送来感谢信

2018年5月11日健康界微信